di AMERICO MARCONI –

L’invidia è da sempre predisposizione dell’anima antipatica e temuta, perché l’invidioso è uno che ha in odio la nostra felicità. Nella mitologia greca ci sono due Eris. La cattiva Eris che fu dea della Discordia, amica di Ares, amante come lui dei tumulti, della guerra, del male. All’inizio piccola ma poi cresciuta a dismisura fino a toccare il cielo. Orribile da vedersi. È lei che fomenta l’invidia di coloro che preferirebbero vedere morti chi ha più di loro. Poi c’è l’Eris buona che è dea della contesa, della nobile gara. Dove esiste competizione, ammirazione ed emulazione nei confronti di chi è stato più forte, bravo e fortunato di noi. La stessa dea è alla base di tutte le professioni, dal vasaio al medico, stimolo alla tensione verso il miglioramento seguendo l’esempio del più abile.

L’invidia è da sempre predisposizione dell’anima antipatica e temuta, perché l’invidioso è uno che ha in odio la nostra felicità. Nella mitologia greca ci sono due Eris. La cattiva Eris che fu dea della Discordia, amica di Ares, amante come lui dei tumulti, della guerra, del male. All’inizio piccola ma poi cresciuta a dismisura fino a toccare il cielo. Orribile da vedersi. È lei che fomenta l’invidia di coloro che preferirebbero vedere morti chi ha più di loro. Poi c’è l’Eris buona che è dea della contesa, della nobile gara. Dove esiste competizione, ammirazione ed emulazione nei confronti di chi è stato più forte, bravo e fortunato di noi. La stessa dea è alla base di tutte le professioni, dal vasaio al medico, stimolo alla tensione verso il miglioramento seguendo l’esempio del più abile.

È nel Medioevo con San Tommaso d’Aquino (sulle tracce del pensiero aristotelico e di San Gregorio Magno) che compare l’elenco dei sette vizi capitali. Capitali perché considerati origine e guida di molti peccati. Essi sono: la superbia, l’avarizia, la lussuria, l’invidia, la gola, l’ira e l’accidia. In realtà per la morale cristiana l’invidia è il secondo vizio capitale, dopo la più grave superbia. San Tommaso usa il termine latino invidère, guardare (videre) con sguardo bieco (in-negativo). L’invidioso sviluppa una specie di avversione, o tristezza d’animo, per i beni interiori ed esteriori dell’altro. Nella Summa Theologiae spiega che l’invidia genera la mormorazione, figlia occulta, e la detrazione, figlia esplicita. Partorisce perfino l’esultanza per l’infelicità altrui, e il dolore per i suoi successi.

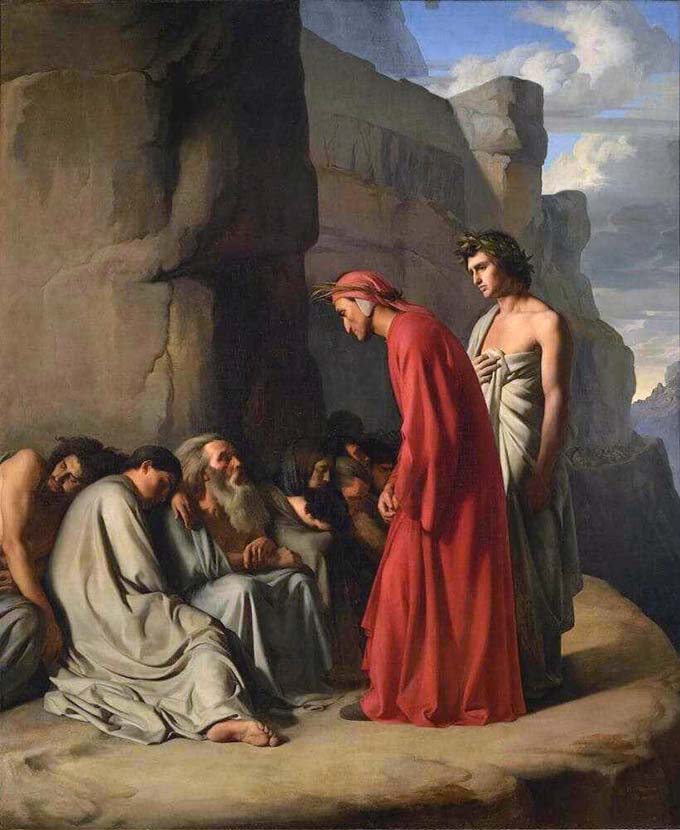

Dante Alighieri, in accordo con San Tommaso, pone le anime degli invidiosi sopra la seconda cornice sul monte del Purgatorio, nella Divina Commedia. I superbi stanno sulla prima e più su gli invidiosi. Anche per Dante “ti invidio” significa: non ti vedo. Ancora meglio: non sopporto di vedere il tuo bene. Gli invidiosi stanno addossati alla parete della montagna a mo’ di ciechi. E ciechi sono, in quanto la loro pena è avere le palpebre degli occhi cucite con filo di ferro. Dalle cuciture trapelano le lacrime. Questa è la pena per loro che hanno guardato gli altri solo con gli occhi del corpo: badando alle cose e alle ricchezze. Senza saper usare gli occhi del cuore che avrebbero permesso di vedere il desiderio di felicità. Ora dovranno imparare a farlo. Dante stesso confessa a Sapía, nel XIII canto del Purgatorio, che dovrà scontare per poco la pena degli invidiosi; sapendo di essere soprattutto superbo.

Le scienze psicologiche hanno spiegato che l’invidia è un meccanismo di difesa, teso a salvaguardare l’identità. Alla base c’è un’impotenza relazionale che, nel mancato riconoscimento del proprio valore, si trasforma in invidia. L’invidioso si vergogna del suo sentimento e lo nasconde con sofferenza. In una società come la nostra, mirante all’esasperato bisogno di immagine e denaro, tale meccanismo di difesa scatta spesso. Permettendo la circolazione di questo sentimento che rende più povero e brutto il mondo intero. Eppure ognuno di noi deve confessare, come fa Dante, che qualche volta – almeno da bambino – ha nutrito l’invidia. E a conclusione, sorridendo, ammettiamo con Eschilo: “Non è felice l’uomo che nessuno invidia”.

Copyright©2021 Il Graffio, riproduzione riservata