di PAOLO DE BERNARDIN –

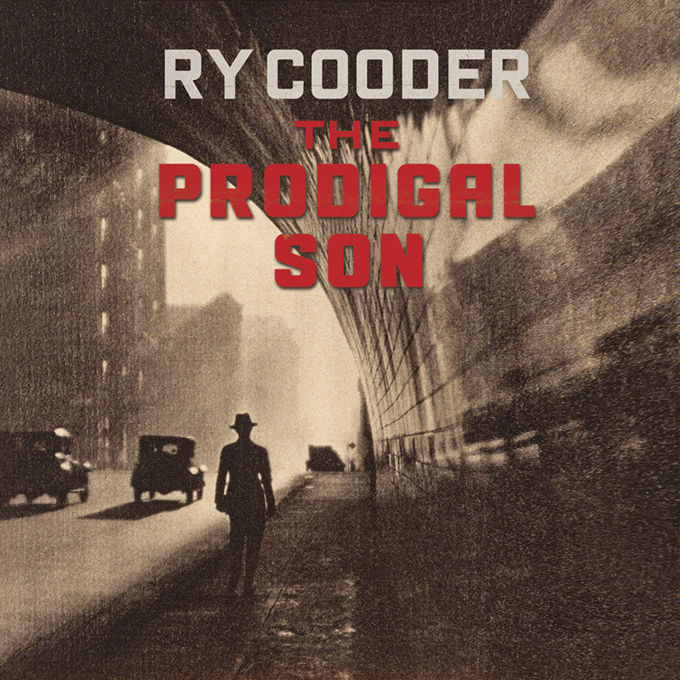

Sembra quasi un gioco di parole intitolare un disco di Ry Cooder, “The prodigal son”. É lui il figliol prodigo che torna all’ovile dopo 50 anni di avventure musicali in tutto il mondo? O è forse un prodigo figlio il suo Joachim che lo ha convinto a riappropriarsi di tutto il suo glorioso passato? Sta di fatto che il lavoro di Cooder arriva dopo sei anni di silenzio e fa un inchino senza nostalgia alla grande tradizione americana. Il disco è essenziale ed è suonato per lo più a quattro mani, molto riflessivo e molto intimo. Registrato in fretta e senza orpelli il lavoro non da mai per scontato il repertorio tutt’altro. Cooder, dopo aver eseguito dal vivo pochi anni fa questo speciale repertorio a fianco di Ricky Scaggs, è stato convinto da suo figlio ad entrare in sala d’incisione con questo materiale e va a pescare tra miniature e brani quasi entrati nel dimenticatoio e li esalta con un’interpretazione semplice e diretta, spesso sottile e subliminale. A volte onirica come nel meraviglioso dialogo tra Cristo e Woody Guthrie (“Jesus and Woody”), un punto di riferimento che rimanda alle prime incisioni dell’artista (“Do re mi”). E dopo aver suonato per cinquant’anni con il gotha del rock e aver esaltato tradizioni popolari importanti come i suoni della vecchia Cuba o il sound del Niger di Ali Farka Toure eccolo Cooder, umile di fronte al mistero del gospel, denso di religiosità e gioia, dimostrando che i due concetti non sono antitetici. C’è tutto lo spirito degli afroamericani in questa dozzina di canzoni avvincenti. Basterebbe la sua straordinaria e intensissima versione gospel di “Nobody’s fault but mine” di Blind Willie Johnson (di Johnson, Cooder interpreta anche “Everybody ought to treat a stranger right” in un classico giro di blues) che i Led Zeppelin hanno fatto quasi magnificamente propria. La slide guitar è penetrante come una notte dura e la voce si incastona con magica perfezione. Il folk, il blues, il gospel si fondono con grande magia per un passato eternamente da ricordare e a cui rendere omaggio. Le atmosfere di tutto il disco prendono il sopravvento in un mood continuo di enorme spessore, dal grande spiritual “Harbor of love” dei Stanley Brothers che chiude il disco a “You must unload” che apre la strada verso il cielo. come l’aveva aperta “Straight street” in questo “The prodigal son”, canzone ripresa dal repertorio dei Pilgrim Travelers. Non mancano citazioni che combaciano con temi ancora oggi di stretta attualità come la situazione economica e l’emigrazione o lo strapotere del denaro ma è la musica che prende il sopravvento e soprattutto l’interpretazione sentita profonda di un artista a cui tutti devono un po’. Grazie Ry Cooder.

STANDARD

(La storia delle canzoni)

My romance (Hart-Rodgers), 1935

“La mia storia d’amore non ha bisogno di una luna nel cielo, né di una laguna blu, non ha bisogno di stelle scintillanti di maggio né di chitarre leggere. La mia storia d’amore non ha bisogno di un castello sui monti di Spagna né di un ritornello che mi sorprenda ogni volta. Voglio essere ben sveglio per fare del mio sogno la più bella delle realtà. La mia storia d’amore non ha bisogno di nient’altro se non di te”.

“La mia storia d’amore non ha bisogno di una luna nel cielo, né di una laguna blu, non ha bisogno di stelle scintillanti di maggio né di chitarre leggere. La mia storia d’amore non ha bisogno di un castello sui monti di Spagna né di un ritornello che mi sorprenda ogni volta. Voglio essere ben sveglio per fare del mio sogno la più bella delle realtà. La mia storia d’amore non ha bisogno di nient’altro se non di te”.

Era il 1936 quando a New York fu distrutto totalmente l’Hippodrome dopo la prima apertura del 1905. Si trattava di un bellissimo teatro da 5300 posti disegnato dall’architetto Jay Herbert Morgan che però si sviluppava più in ambito circense e di stravaganza che in quello squisitamente teatrale. Una splendida sala come un grande ed elegante circo nel quale si esibivano acrobati, clowns, cavalli, elefanti e coristi e la superlativa orchestra di Paul Whiteman e fu uno dei templi del grande Houdini. Tristemente divenne un garage della Sesta Avenue e molti dimenticarono presto quella serie di mattoni rossi che impattavano la 43° e 44° strada di Manhattan e che Elmer Dundy, ideatore del Luna Park di Coney Island, aveva voluto costruire in città. Uno dei suoi ultimi spettacoli non era altro che la storia d’amore tra due ragazzi figli di famiglie circensi diverse e fu intitolato “Jumbo” in omaggio all’elefantino protagonista. Il libretto fu scritto da Ben Hecht e Charles McArthur e l’allestimento fu addirittura sfarzoso da superare i costi di 300.000 dollari. Cavalli, acrobati, giocolieri per un totale di mille artisti e animali di ogni specie. I due giovani protagonisti, Gloria Grafton e Donald Novis, si dividevano le parti cantate ma ai fini dello spettacolo furono sovrastati da un grande showman come Jimmy Durante che era nel cast dello spettacolo che debuttò il 16 novembre 1935 e andò avanti per 233 repliche fino al 18 aprile dell’anno dopo sotto la direzione di John Murray Anderson e George Abbott. La musica dello show, su testi di Lorenz Hart, fu affidata ad uno dei mostri sacri del musical americano, Richard Rodgers (New York, 1902-New York, 1979). Figlio di una ricca famiglia ebrea (suo padre era un fisico) emigrata in Usa, Rodgers iniziò giovanissimo a suonare il pianoforte e comporre canzoni a fianco di un amico di suo fratello maggiore, quel Lorenz Hart la cui partnership durò una vita intera, nonostante la malattia e la morte prematura di quest’ultimo e che fece il paio con un altro caposaldo della canzone americana come Oscar Hammerstein II, che sostituì egregiamente il precedente dal 1942. A 19 anni Rodgers ebbe il suo debutto nel musical con “A lonely Romeo” che lo portò a vertici esaltanti come “Babes in arms”, “Oklahoma” , “Pal Joey”, “Carousel”, “South Pacific”, “The king and I”, “The sound of music”. Uno dei momenti più alti del musical Jumbo fu proprio questa canzone “My romance” che diede la spinta qualche anno dopo anche ad una versione cinematografica con l’interpretazione della popolarissima Doris Day (fu il suo ultimo film musicale) a fianco di Stephen Boyd e dello stesso Jimmy Durante tutti diretta da Charles Walters nel 1962. Nel 1991 il brano fu inserito anche nella colonna sonora del film “Billy Bathgate” (dal romanzo di Doctorow) di Robert Benton con Dustin Hoffman e Nicole Kidman. “My romance” non ebbe affatto immediata fortuna discografica. Bisognò attendere gli anni Cinquanta del Novecento quando entrò nel repertorio di alcuni grandi cantanti prima di essere adottata come un grande standard jazz. Da Ella Fitzgerald a Sarah Vaughan, Tony Bennett e Sinatra con Dinah Shore, Jo Stafford, Carmen McRae, Joni James, Peggy Lee, Judy Garland, Mel Tormé, Steve Lawrence, Maureen O’Hara la canzone passò a nomi leggendari del jazz strumentale come Dave Brubeck che ne fece un’eccellente versione nel 1952 (ripetendo l’operazione tempo dopo con Paul Desmond) a Bill Evans nella sua capitale versione del 1961 a fianco di Paul Motian e Scott LaFaro. Anche Ben Webster portò il suo contributo nel 1962 con Hank Jones. Da un concerto dal vivo in California Art Blakey offrì una serata sensazionale con Keith Jarrett al pianoforte che successivamente nel 1994 incluse la canzone nel repertorio del magnifico cofanetto testimone delle serate Blue Note con i fedeli Gary Peacock e Jack DeJohnette. Con la sua caratteristica quasi melodrammatica “My romance” divenne un classico per il tenore leggero Mario Lanza ed anche per Sergio Franchi ma fu il jazz che la fece da padrone prima che arrivasse il pop. Chet Baker, Gene Ammons, John Scofield, Joe Pass, Scott Hamilton, Ray Brown, Brad Mehldau, McCoy Tyner, Ocar Peterson, Gary Burton, Jim Hall, Freddie Hubbard, Kenny Drew, Barry Green, Art Farmer, Beny Golson, Eddie Higgins, Jimmy Smith, Milt Jackson, Nat Adderley, Red Garland, Les Brown, Charlie Bird, Wynton Marsalis, David Benoit, Maynard Ferguson con la voce di Diane Schuur. Anche Tuck and Patti nel 1988 ne diedero una magica versione. Nel pop divenne un bel cavallo di battaglia, per festeggiarsi in coppia, Carly Simon e James Taylor che la incisero entrambi. Ma non mancarono artisti come the Supremes, Bernadette Peters, Michael Feinstein, Bruce Hornsby, Roberta Flack e Lady Gaga.

Copyright©2018 Il Graffio, riproduzione riservata